ChatGPT最新モデルの「GPT-4o」が2024年5月13日にリリースされましたが、みなさん使ってみましたか?

「GPT-4o」の一番の驚きは、やはり「口調を合わせてくれたり、感情があるかのようなトーンで話したりできる音声対話」ができるようになった点ではないでしょうか。

僕もさっそく子供たちと一緒に、「GPT-4o」との会話を楽しんでいます。言い間違いや聞き取りづらい発音の単語でも、その単語を予測して自然な会話をしてくれるため、スムーズに会話が進むことに驚きの連続です。

今回は、そんなChatGPTを少しは使ったことがあるけど、もっと日常レベルで使いこなしていきたい人のために、「日常生活で使える」ChatGPTのGPTsを5つに厳選してご紹介します。

今回は、「海外の記事の翻訳+要約」、「文章の校正+フィードバック」、「論文検索+それを基にした回答」、「ピクサー風のイラスト生成」、「YouTube動画の要約」のGPTsをご紹介。

たくさんあるGPTsの中から、実際に使ってみて使いやすかったGPTsを、比較や画像をまじえながら解説していきます。

無料ユーザーでも今回紹介するGPTsは全て使えますので、ぜひ試してみてくださいね。

現状、ChatGPTという単語は日常的に耳にするようになりましたが、実際に使っている人はまだ少ないかもしれません。

しかし、ウェブ系の仕事をしている人はもちろん、それ以外の職種の人にも、生成AIを使いこなせるスキルは今後ますます重要になってくるでしょう。(ひしひしと実感中です)

最初は生成AIの使い方がわからず、「逆に効率が悪い」、「自分で作業した方がミスなくできそう」と感じるかもしれませんが、すぐに慣れます。

慣れてきたときの生産性の向上は驚くほどのものです。

ぜひ、この記事を参考にして日常生活に生成AIを取り入れてみてくださいね。

では、いきましょう!

GPTsとは

GPTsは、OpenAIが提供するChatGPTの機能で、ユーザーがノーコードでオリジナルのチャットボットを作成できるサービスです。

自然言語による対話形式で、必要な機能や知識をGPTに指示するだけで、専門的な知識をもつオリジナルボットを手に入れることができます。

作成したGPTsは、非公開にして自分専用のチャットボットとして使用ができるほか、公開して他のユーザーにシェアすることも可能です。

もちろん他のユーザーが作成・公開しているGPTsを使用することもできるため、「海外のニュースを日本語訳した上で要約したい」、「ピクサー風のイラストを生成したい」、「自分の書いた文章の校正をしたい」といった様々なニーズに合ったGPTsを使って、悩みを一瞬で解決できます。

GPTsの特徴

GPTsの3つの特徴は以下のとおりです。

- ノーコードで簡単にオリジナルチャットボットを作成できる

- 作成したGPTsを他のユーザーと共有できる

- 外部のAPIやツールと連携できる

ノーコードで簡単にオリジナルチャットボットを作成できる

GPTsの最大の特徴は、プログラミングの知識が一切なくても、簡単にオリジナルのチャットボットを作成できる点です。

ユーザーは作りたいツールの目的や機能をChatGPTに伝えるだけで、自分専用のGPTsを開発できます。

作成したGPTsを他のユーザーと共有できる

GPTsで作成したオリジナルのチャットボットは、GPTストアというプラットフォームで公開・共有することが可能です。

他のユーザーが作成したGPTsを利用することも可能で、目的に合ったGPTsを見つけて活用できます。

外部のAPIやツールと連携できる

GPTsは外部のAPIやツールと連携することができ、より高度で実用的なチャットボットを作成できます。

例えば、カレンダーやビジネスチャットと連携させて秘書機能を持たせたり、データベースと接続して専門的な情報提供をしたりといった活用が可能です。

GPTsの作り方・使い方に関しては以下の記事で解説していますので、これから作成してみたいと思っている人は、ぜひ参考にして下さいね。

オススメのGPTs 5選

ここからは、日常生活で使えるオススメのGPTsを、厳選して5つにしぼって紹介していきます。

WebPilot(ブラウジング+情報抽出+要約)

「WebPilot」は、は、特定のURLの情報を自動で収集して、要約・長文コンテンツの生成をしてくれるツールです。

使い方は非常に簡単で、特定ページのURLを貼って、簡単な指示を与えるだけ。これだけで、精度の高い回答を返してくれます。

現状、デフォルトのChatGPTでも、URLリンクを貼って「記事を日本語訳した上で、要約してください。」という指示を出したら、ある程度は実行してくれます。

しかし、元記事の内容からかなり省略されて簡素な要約しか表示されないのが現状です。

では、ChatGPTのデフォルトチャットと「WebPilot」に、同様の依頼をして、違いを比較してみましょう!

元記事はSTANFORD MAGAZINEに英語で書かれている「瞑想が脳と身体に与える影響について」の記事にします。

https://stanfordmag.org/contents/what-happens-when-you-meditate

上記の記事を日本語訳した上で、要約してください。

上記のような、簡単なプロンプトを投げてみます。

要約

ChatGPTのデフォルトチャット

スタンフォード大学の「What Happens When You Meditate」記事は、瞑想が脳と身体に与える影響について解説しています。瞑想は、意図的に集中して意識を高める練習であり、ドーパミンやセロトニンなどの神経伝達物質のレベルを上げ、脳波を落ち着かせます。瞑想により、過去や未来への思考を減らし、現在の瞬間への意識が高まります。これにより、自分自身や他者との関係が改善され、日常生活のストレスや不安に対処しやすくなります。

ChatGPTのデフォルトチャットでは、上記のようなシンプルな要約が返ってきました。

この回答で概要を把握することはできますが、具体的な内容を知りたい人にはかなり物足りない内容となっています。

では、次に「WebPilot」で生成していましょう。

瞑想すると何が起こるのか

瞑想の利点は、ストレスや不安の軽減、集中力の向上など、古くから知られています。スタンフォード大学は、瞑想が体と脳にどのような影響を与えるのかを探っています。脳内で何が起こるのか?

瞑想は意識を集中させることで、脳内の神経伝達物質に影響を与えます。ドーパミン(快感の神経伝達物質)、セロトニン(幸福の神経伝達物質)、GABA(穏やかさの神経伝達物質)のレベルが瞑想によって上昇します。瞑想はまた、脳波にも影響を与え、ストレスや警戒状態から、落ち着きや深い集中に関連するゆっくりとした脳波へとシフトさせます。瞑想中に活性化・非活性化される脳の領域

瞑想は、デフォルトモードネットワーク(過去や未来についての考えを構築する脳の領域)を減少させ、一方で、体の意識を司る島皮質の活動を増加させます。これにより、自己評価や自己批判を減らし、現在の瞬間への集中を高めます。瞑想の練習が他の人に及ぼす影響

瞑想は自己認識を高め、職場での注意力の向上、家族との忍耐力の向上、友人との時間をより充実させる能力を向上させます。瞑想を通じて、ネガティブな感情や困難を一時的な出来事として捉える能力が養われ、自己や他者への理解が深まります。瞑想の始め方

1.ガイド付き瞑想を利用する: アプリやYouTubeのガイド付き瞑想を利用することで、初心者でも効果的に瞑想を始めることができます。2.実践的な時間を選ぶ: 初心者は1日6分から始め、徐々に7〜15分に増やすことが推奨されます。

3.アンカーを見つける: 呼吸の数を数えたり、地面の感触に集中したりすることで、心を集中させます。

4.自然を活用する: 自然の中での瞑想は、静かな環境で集中を高めるのに役立ちます。

5.自己効力感を信じる: 瞑想はスキルとして習得可能であり、練習を続けることで効果が得られると信じることが重要です。

要約

WebPilot

瞑想は、脳内の神経伝達物質や脳波に変化をもたらし、ストレス軽減や集中力向上に効果があります。また、瞑想を通じて自己認識が高まり、他者との関係や日常生活の質が向上します。ガイド付き瞑想や自然の中での瞑想を利用することで、初心者でも簡単に始めることができます。

「WebPilot」は、元記事の情報を細かく抽出した後に、要約をしてくれています。

ニュース記事の内容を、いい塩梅(あんばい)で要約してくれたり、そこから朝礼用のスピーチ原稿を考えてくれたりと便莉な使い方が可能です。

元記事の情報を、高精度で抽出してくれる点がポイント。

どのように情報抽出のツールとして「「Link Reader」」等もありますが、2024年6月現在の情報抽出の精度で考えると、僕は「WebPilot」推しです。

Creative Writing Coach(文章校正+フィードバック)

「Creative Writing Coach」は、文章に対してフィードバックをくれることで、執筆技術を磨くことのできるツールです。

ブログ記事やSNSの投稿文、小説や日記など、創造的な文章へのフィードバックを得意としているツールですが、ビジネスシーンでのメール文面の校正もおこなってくれます。

僕がこのツールで気に入っている点は、文章の校正をしてくれるだけでなく、必ず良かった箇所を挙げてくれる点です。

これにより、客観的に自分の文章の特徴を把握する手助けになりますし、なにより自己肯定感が上がります(笑)

では、実際に以前僕が書いた記事の導入文を見てもらいましょう。

以下の文章は、ブログ記事の導入文として、できる限り冗長にならないように書いた文章です。それも踏まえて、フィードバックをください。

“””

新年度からあっという間にゴールデンウィークを迎え、初夏が顔をのぞかせる季節となりました。

歳を重ねるごとに、時の流れをはやく感じるというのは、「感じられる時間の長さは、年齢と反比例的な関係にある」という「ジャネーの法則」や、身体の代謝の状態が影響しているといわれています。

ともあれ、歳を重ねることで時間の流れをはやく感じるということに異論がある人は、1人もいないのではないでしょうか。

今回は、そんな「時間の流れ」について、いくつかの本を読み、腹落ちした時間は「未来」から「過去」に流れているという考え方について掘り下げていこうと思います。

できる限り、スピリチュアルな話によらないように(笑)、日常的な具体例を示しながら書いていきますので、ぜひ、気楽に読み進めてくださいね。

“””

上記のような、簡単なプロンプトを投げてみました。すると…

評価

あなたの文章はブログ記事の導入としてとても魅力的で、読者を引き込む力があります。季節の変化から時間の流れについての哲学的なテーマへの移行がスムーズで、読者の関心を引くことに成功しています。また、難解なテーマを日常の具体例を使って分かりやすく説明しようという姿勢が見え、読者に対する配慮が感じられます。

良い点

- 季節感の導入: 「新年度からあっという間にゴールデンウィークを迎え、初夏が顔をのぞかせる季節となりました」という部分は、日本の季節感をうまく捉え、読者に親近感を与えます。

- テーマの明確さ: 時間の流れについてのテーマを明確にし、読者の興味を引くための導入が効果的です。

- 知識の提供: 「ジャネーの法則」についての紹介は、読者に新しい知識を提供し、知的好奇心を刺激します。

- 親しみやすいトーン: 「気楽に読み進めてくださいね」というフレーズは、読者に親しみやすさを感じさせ、文章全体のトーンを和らげます。

改善点と提案

- 具体例の追加: 「ジャネーの法則」や「未来から過去へ流れる時間」の概念を説明する際に、もう少し具体的な日常の例を挙げると、読者がより理解しやすくなります。例えば、子供の頃と大人になってからの休暇の感じ方の違いを具体的に説明すると良いでしょう。

- スピリチュアルな話との区別: スピリチュアルな話に寄らないと明記していますが、その理由を具体的に説明すると、読者に安心感を与えられます。例えば、「科学的な視点を重視しているから」などの理由を加えると良いでしょう。

- 段落の分け方: 文章が少し長く感じられる部分があるので、適切に段落を分けることで、読みやすさが向上します。特に、「ジャネーの法則」について説明する部分や、「未来から過去へ流れる時間」について掘り下げる部分は、段落を分けて詳述すると良いでしょう。

具体的な提案

- 具体例の追加

- 例えば、「ジャネーの法則」を説明する際に、「子供の頃の夏休みが無限に感じられたのに対し、大人になると休暇が一瞬で終わるように感じる」という具体的なエピソードを追加すると、読者がより共感しやすくなります。

- スピリチュアルな話との区別

- 「今回は科学的な視点から時間の流れについて考察していきますので、スピリチュアルな話が苦手な方も安心して読み進めてください」という一文を追加すると良いでしょう。

- 段落の分け方

- 「ジャネーの法則」についての説明と、「未来から過去へ流れる時間」についての考察の部分を段落で分けることで、読みやすさが向上します。

例文の修正

以下のように修正すると、さらに読みやすくなります。

新年度からあっという間にゴールデンウィークを迎え、初夏が顔をのぞかせる季節となりました。

歳を重ねるごとに、時の流れを速く感じるというのは、「感じられる時間の長さは年齢と反比例的な関係にある」という「ジャネーの法則」や、身体の代謝の状態が影響しているといわれています。例えば、子供の頃の夏休みが無限に感じられたのに対し、大人になると休暇が一瞬で終わるように感じることはありませんか?

ともあれ、歳を重ねることで時間の流れを速く感じるということに異論がある人は、1人もいないのではないでしょうか。

今回は、そんな「時間の流れ」について、いくつかの本を読み、腹落ちした時間は「未来」から「過去」に流れているという考え方について掘り下げていこうと思います。科学的な視点から時間の流れについて考察していきますので、スピリチュアルな話が苦手な方も安心して読み進めてくださいね。

このように、具体例を交えつつ段落を分けることで、さらに読みやすい導入文となります。

Creative Writing Coach

細かく褒めてくれました(笑)

その上で、改善点と提案を出してくれます。

文章を書いている時点で、「ここは具体的に書きたいけど、導入文だし削ろう。」とか、「主題とは異なる引用だから、深掘りは避けよう。」などといった考えをもって文章を生成しているのですが、書き手のそういった主観を排除してフィードバックをくれるのが、とても良いですね。

自分が書いた文章を、「Creative Writing Coach」に投げることで、一度客観的な視点に戻れるのは、書き手としてはありがたさしかありません。

ようやく24時間365日で稼働してくれる、超優秀で、優しい編集者と出会いました(笑)

Consensus(論文検索+それを基にした回答)

「Consensus」は、2億件以上の膨大な論文を検索し、その論文をもとに、回答を生成してくれるツールです。

引用論文のリンク記載をしてくれるため、情報の正確性を簡単に確認できます。

生成AIは、「ハルシネーション」という虚偽の情報をもっともらしい形で出力してしまう現象がときおり発生します。

そのため、生成された情報の正確性を確認することが非常に重要です。

僕自身、普段から論文を読む習慣はまったくありません。

しかし、何か新しい情報を得る際には、エビデンスが気になるタイプです(笑)

そんなタイプの人には、「Consensus」はとても強力な味方となります。

では、41歳のリアルな悩みの1つを相談してみましょう。

41歳の日本人男性です。

普段は座り仕事が中心のため、夕方になると身体の疲れからくる脳疲労に悩んでいます。

それを解決する方法を教えてください。

実際、夕方の疲労感をなんとかしたいと思っているので、解決したいところです…。

「Consensus」の回答は以下のとおり。

脳疲労を軽減するための方法はいくつかあります。以下の方法が効果的であるとされています。

方法

- 適度な運動

- 運動は血行を良くし、脳への酸素供給を増加させることで、脳の機能を改善します。例えば、昼休みに短い散歩をするだけでも効果があります。

- 休憩とストレッチ

- 1時間に1回、5〜10分の休憩を取り、簡単なストレッチを行うことで、身体の緊張をほぐし、脳のリフレッシュができます。

- 良質な睡眠

- 睡眠不足は脳疲労の大きな原因となります。毎晩7〜8時間の質の良い睡眠を確保することが重要です。

- 瞑想や深呼吸

- 瞑想や深呼吸はストレスを軽減し、リラクゼーションを促進します。特に、仕事の合間に数分間の深呼吸を行うと、集中力が回復しやすくなります。

- 水分補給

- 脳の機能を維持するためには十分な水分補給が必要です。水やハーブティーを適度に摂取することを心がけましょう。

- 健康的な食事

- バランスの取れた食事は脳の健康に不可欠です。特に、オメガ3脂肪酸や抗酸化物質を含む食品(例えば魚、ナッツ、ベリー類)が推奨されます。

エビデンス

- 運動が脳の機能に与える効果についての研究では、運動が認知機能を向上させ、脳疲労を軽減することが示されています (Colcombe & Kramer, 2003)。

- 瞑想や深呼吸の効果についても、ストレスを軽減し、注意力を向上させることが多くの研究で確認されています (Zeidan et al., 2010)。

- 良質な睡眠が脳の機能と疲労回復に不可欠であることも広く認識されています (Walker, 2009)。

結論

日常生活に適度な運動、定期的な休憩、良質な睡眠、瞑想や深呼吸、水分補給、そして健康的な食事を取り入れることで、脳疲労を軽減することが期待できます。

な睡眠、瞑想や深呼吸、水分補給、そして健康的な食事を取り入れることで、脳疲労を軽減することが期待できます。

Consensus

シンプルで抽象度の高い質問に対して、「方法」、「エビデンス」、「結論」と具体的な回答を生成してくれました。

もう1つ、寝る時のおすすめの体勢についても聞いてみましょう。

睡眠時に、仰向け・左向き寝・右向き寝のどの体勢で寝ることが、一番睡眠の質を向上させますか?

「Consensus」の回答は…?

はじめに

睡眠中の体勢は、睡眠の質に大きな影響を与えることがあります。仰向け、左向き、右向きの各体勢がどのように睡眠の質に影響するかについて、さまざまな研究が行われています。

エビデンス

- 仰向け(仰臥位):

- 睡眠の質が低い人は、頭を真っ直ぐにした仰向けの体勢で過ごす時間が多く、覚醒回数が増え、睡眠の質が悪化します (Koninck et al., 1983)。

- 仰向けの体勢では、呼吸障害指数(RDI)が高く、酸素飽和度が低く、心拍数が高くなるため、側臥位(横向き)に比べて睡眠の質が低下します (Özçelik et al., 2015)。

- 左向き(左側臥位):

- 左側で寝ることは、胃食道逆流症(GERD)の症状を軽減し、睡眠の質を向上させることができます (Sudelska et al., 2023)。

- 右向き(右側臥位):

- 右側の体勢は、一般的に睡眠の質が良好で、睡眠障害を持たない人に好まれます (Zhang et al., 2022)。

結論

三つの睡眠体勢の中で、右向きの体勢が最も睡眠の質に優れているとされています。これは、睡眠障害のリスクを軽減し、全体的な睡眠の健康をサポートします。ただし、胃食道逆流症などの特定の状態を持つ人は、左向きの体勢の方がより有益かもしれません。仰向けの体勢を避けることで、多くの睡眠関連の問題、特に睡眠時無呼吸症候群を防ぐことができます。

Consensus

なるほど!右向き寝が良さそうですね。

「Consensus」で知り得た情報をきっかけに、より深掘りして調べることで、理解は深まっていきそうです。

ぜひ、試してみてくださいね。

Cartoonize Yourself(ピクサー風イラストの生成)

「Cartoonize Yourself」は、簡単なプロンプトを入力するか、手持ちの画像をアップロードするだけで、ピクサー風の画像を生成してくれるツールです。

ChatGPTは、デフォルトで画像生成AI「DALL·E 3(ダリスリー)」を搭載していますが、希望の画像を生成するためには、それに合ったプロンプトを書く必要があります。

しかし、細かいプロンプトの指定をしても、思った通りの作風の画像を生成するのは簡単ではありません。

この「Cartoonize Yourself」は、ピクサー風のイラスト生成に特化したGPTsなので、ピクサー風の画像をサクッと作りたい人にとっては神ツールです。

作り方はいたって簡単。簡単なプロンプトを入力するか、手持ちの画像をアップロードするだけで、それを基に「Cartoonize Yourself」がピクサー風イラストを作成してくれます。

では、試しに作成してみましょう。

まずは、比較するために、デフォルトのChatGPT経由で「DALL·E 3」にイラストを生成してもらいます。

「親子が肩車をして、スタジアムで野球観戦をしている絵」をピクサー風イラストで生成してください。

上記のプロンプトを投げると、15秒ほどで以下の画像が生成されてきました。

スタジアムで親子が肩車をしながら野球観戦している様子は、表現されています。

が、ピクサー風とはほど遠いイラストに。

では、この画像を「Cartoonize Yourself」にアップロードしてみましょう。

「enter」をクリックしましょう。

「ピクサー風のイラストに変換してみませんか?もしそうなら、イラストで強調したい特定の好みや詳細があればお知らせください。」と英語で返してきたので、「全体的な雰囲気を変えずにピクサー風のイラストを生成してください。」と伝えてみます。(日本語でOK)

おおぉーーー!ワンクリックで、それらしきイラストが生成されました。

特定の作風のイラストが欲しい場合、プロンプトを調整しても思う様にいかないパターンが多いのが現状です。

そういった際には、イラスト特化のGPTsを使うことで簡単に思い通りの画像が生成されます。

ピクサー風のイラストを生成したい場合は、ぜひ「Cartoonize Yourself」を使ってみてくださいね。

Video Tutor(YouTube動画の要約)

「Video Tutor」は、YouTube動画を要約してくれるツールです。

一瞬で動画内容を要約してくれるだけでなく、そこからユーザーが想起するであろう「質問」や「コマンド」の提案までしてくれます。

「Video Tutor」を使うことで、忙しい時間帯でも、教育系コンテンツや時事ニュースをサラッとチェックできるのでとても便利です。

使い方はいたって簡単。

「Video Tutor」にアクセスして、要約したい動画のリンクを貼りましょう。

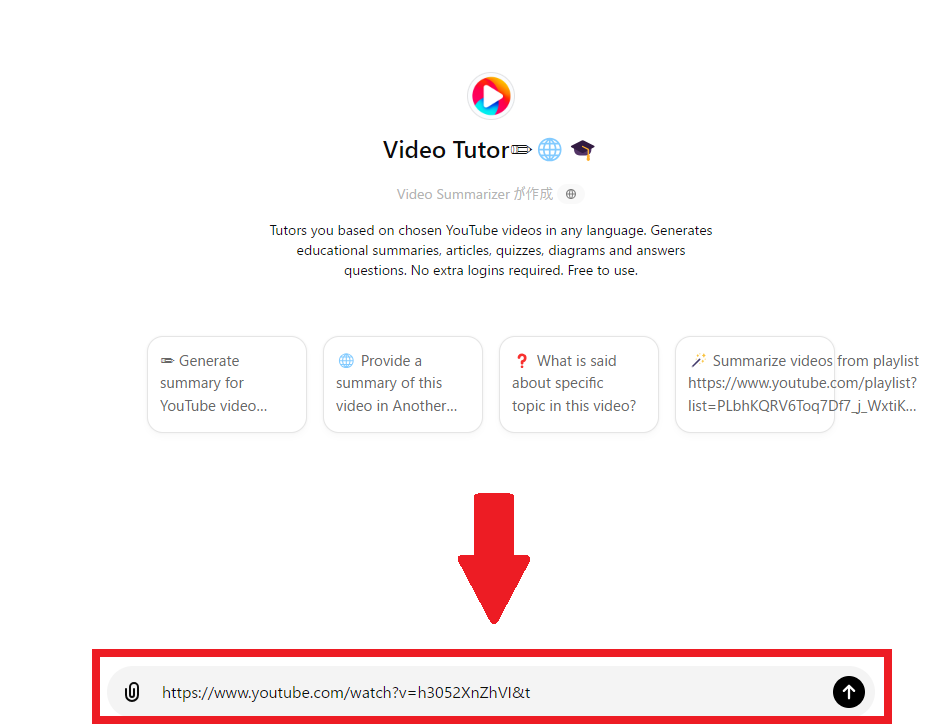

今回は、2023年10月4日に「SoftBank World 2023」で講演した孫正義さんの動画を要約してもらいました。(かなり強烈な内容で話題になったので、観た人もいるはず)

「https://www.youtube.com/watch?v=h3052XnZhVI&t」

すると、以下の返答がきました。

ソフトバンクワールド2023 孫正義特別講演 AGIを中心とした新たな世界へ

- 時間範囲: 00:00 – 47:39

要約

- 🎙 孫正義のプレゼンテーションの開始: 孫正義氏は自身のプレゼンテーションの意義を強調し、重要なポイントを紹介します。特に、金魚の例えを用いて知能の理解を深めることを試みます。

- 🤖 AIとAGIの重要性: 孫氏はAI(人工知能)とAGI(人工汎用知能)の違いを解説し、AGIがもたらすであろう変革について語ります。特に、AIの進化が人類の知能を超える可能性について触れます。

- 🧠 知能の二要素: 知能の強さはハードウェア(ニューロンの数)とソフトウェア(学習)の二つの要素で決まることを説明します。AIも同様にハードウェアの強さとトレーニングによってその能力が決まると述べます。

- 🌐 AIの進化と社会への影響: AGIが実現した場合、全ての産業や社会のあり方が根本的に変わると予測します。具体例として、自動運転や医療の進化、金融分野での活用を挙げています。

- 🚀 ソフトバンクのビジョン: ソフトバンクグループがAIを活用してどのように進化しているかを紹介します。特に、社員の活用事例や特許申請の取り組みについて詳述します。

数字に基づく洞察

- AGIの実現予測: 孫氏はAGIが10年以内に実現する可能性が高いと述べています。これは、技術の進化速度とソフトバンクの研究開発の取り組みに基づくものであり、AGIが人類の知能を10倍に超える日が来ると強調しています。

- 社員のAI活用事例: ソフトバンクグループ内での生成AI活用コンテストで10万件の提案があり、その中から1万件の特許申請が行われたことが示されています。この数字は、社員の積極的な取り組みと技術革新の速さを示しています。

探索的な質問の例

- 孫正義氏がプレゼンテーションで金魚の例えを用いた理由は何ですか?

- (E1を入力して質問する)

- AGIが実現した場合、どのように産業が変わると予想されていますか?

- (E2を入力して質問する)

- ソフトバンクグループがAI技術を活用している具体的な事例について教えてください。

- (E3を入力して質問する)

コマンド

Video Tutor

- [A] 教育的な記事を書く

- [D] 結論の図を作成する

- [T] ビデオに関する知識を評価するための選択式クイズを作成する

- [I] タイムスタンプを示す

- [N] 次のセクションに進む

講演の中で用いられた「金魚」の具体例をもう少し、掘り下げてもらいましょう。

返答の中にあった「探索的な質問の例」の「1.孫正義氏がプレゼンテーションで金魚の例えを用いた理由は何ですか?(E1を入力して質問する)」を活用して、「E1」とだけ入力します。

金魚の例えを用いた理由について、孫正義氏のプレゼンテーションの中での説明は以下の通りです。

金魚の例え

孫正義氏は、金魚がアルファベットの「ABC」を学ぶことができるかどうかについて話し、知能の強さと限界を示すために金魚の例えを使いました。彼の主張は以下のポイントに集約されます:

- 知能の限界の認識:

- 金魚にとってアルファベットの「ABC」を学ぶことはほぼ不可能であり、これは知能の限界を示しています。

- この例えを通じて、人間の知能にも限界があることを理解させようとしています。

- 知能の強さの二要素:

- 知能の強さは「ハードウェア(脳のニューロンの数)」と「ソフトウェア(学習)」の二つの要因で決まることを強調しています。

- 金魚が「ABC」を学べないのは、ニューロンの数(ハードウェア)の制限と学習能力(ソフトウェア)の制限が原因であると説明しています。

- AGIの重要性:

- 金魚と同様に、現代のAIも特定のタスクには優れているが、全てのタスクで人間を超えるわけではないことを示しています。

- AGI(人工汎用知能)は、この制限を超えて、人間の知能を全ての分野で上回ることを目指していると述べています。

このように、金魚の例えは、知能の限界とそれを超えるためのAGIの重要性を強調するために用いられました。

Video Tutor

「Video Tutor」はこういった形で、動画の要約をもとに話を掘り下げたり、その要約をまとめた図を作成してくれたりする便利なツールです。

難しい作業は一切ないので、ぜひすぐにでも使ってみてくださいね。

おわりに

今回は、「日常生活で使える」ChatGPTのGPTsを5つに厳選して紹介してきました。

どのGPTsも簡単に使うことができ、日々のウェブライフを快適にしてくれるツールだという事が、おわかり頂けたのではないでしょうか。

僕自身は、プロンプト生成用のGPTsや、仕事の案件専用にGPTsを作成して、ChatGPTを日々活用しています。

なかなか生成AIをどのように活用していいかがわからない人は、今回ご紹介したGPTsを日常的に使うことで、生成AIに慣れ親しんでいってくださいね。

使っていくうちに、ChatGPTの特徴や、できること・できないことなどが感覚的につかめてくると思います。

今後もchannel IVYでは、生成AIツールに関しての解説記事を出していきますので、ぜひ楽しみにしていてください。

では、また。

の使い方を解説【初心者向け】.jpg)